in Magazine Littéraire, mars 2013

Catégorie : Revue de presse (Page 3 of 5)

Hommages, articles, études sur l’œuvre de Salah Stétié

Salah Stétié : « L’interdit » ou la grâce du poème

Pourquoi un livre qui traite de la poésie – car il ne s’agit que de cela – s’intitule-t-il « L’interdit » ? Est-ce à dire que la poésie, le dire poétique et, partant, le poète risque sans cesse « l’interdit » ? Il se trouve que la poésie n’existe qu’à travers ce risque au sens où, ayant pour tâche essentielle de nommer l’innommé, elle rapporte, d’une contrée qu’il n’est pas donné à l’homme de connaître, les bribes d’une parole que quelques hommes seulement peuvent entendre. La poésie exige, pour cela, une oreille sensible aux harmonies subtiles du dire sublime de la langue. Cet être-à-l’écoute, cette oreille qu’est finalement le poète reçoit des marges du monde l’offrande d’une parole inouïe destinée à être formulée dans la langue vernaculaire des hommes. C’est pourquoi le poète est aussi celui qui, recueillant dans la vasque de son ouïe l’eau lustrale d’une parole immémoriale, doit se faire l’émissaire d’un sens et d’un message plus grand que lui en faisant ré(ai)sonner ce qui, pour lui, passe toute raison. Passeur de sens, Passeur halluciné parfois lorsque le sens déborde son être, le poète est l’ambassadeur de l’être. Ambassadeur, Salah Stétié le fut donc doublement puisqu’il occupa, à l’instar de Claudel ou de Saint John Perse, cette fonction hautement diplomatique au Pays-Bas ainsi qu’au Maroc pour le compte du Liban, son pays natal. Cette fonction politique assumée peut être pensée comme le reflet existentiel, comme l’effet de la surabondance du destin poétique qui fait sentir sa puissance jusqu’à informer le quotidien et qui semble nécessiter, dans l’ordre de l’existence mondaine donc, une correspondance.

Pourquoi un livre qui traite de la poésie – car il ne s’agit que de cela – s’intitule-t-il « L’interdit » ? Est-ce à dire que la poésie, le dire poétique et, partant, le poète risque sans cesse « l’interdit » ? Il se trouve que la poésie n’existe qu’à travers ce risque au sens où, ayant pour tâche essentielle de nommer l’innommé, elle rapporte, d’une contrée qu’il n’est pas donné à l’homme de connaître, les bribes d’une parole que quelques hommes seulement peuvent entendre. La poésie exige, pour cela, une oreille sensible aux harmonies subtiles du dire sublime de la langue. Cet être-à-l’écoute, cette oreille qu’est finalement le poète reçoit des marges du monde l’offrande d’une parole inouïe destinée à être formulée dans la langue vernaculaire des hommes. C’est pourquoi le poète est aussi celui qui, recueillant dans la vasque de son ouïe l’eau lustrale d’une parole immémoriale, doit se faire l’émissaire d’un sens et d’un message plus grand que lui en faisant ré(ai)sonner ce qui, pour lui, passe toute raison. Passeur de sens, Passeur halluciné parfois lorsque le sens déborde son être, le poète est l’ambassadeur de l’être. Ambassadeur, Salah Stétié le fut donc doublement puisqu’il occupa, à l’instar de Claudel ou de Saint John Perse, cette fonction hautement diplomatique au Pays-Bas ainsi qu’au Maroc pour le compte du Liban, son pays natal. Cette fonction politique assumée peut être pensée comme le reflet existentiel, comme l’effet de la surabondance du destin poétique qui fait sentir sa puissance jusqu’à informer le quotidien et qui semble nécessiter, dans l’ordre de l’existence mondaine donc, une correspondance.

Salah Stétié, trop peu connu du grand public au regard de l’excellence de son grand œuvre, fait partie de ces auteurs essentiels, de ces « porteurs de feu » que sont les poètes par qui l’être trouve encore, en ces temps de détresse, à dire ce qui doit être dit afin que le dialogue avec l’homme ne soit pas rompu et que quelque chose comme une histoire puisse encore parvenir à une humanité désenchantée. Aussi belle et envoûtante que sa pensée est profonde et riche, la langue de Salah Stétié témoigne d’une haute culture qui fait honneur à ses maîtres que furent le magistral Gabriel Bounoure ou encore le flamboyant Louis Massignon. Homme de deux cultures, « homme du double pays » comme il aime à le dire, homme en qui l’Orient et l’Occident se retrouvent et se fondent comme se confondent, aux limites du jour, les lumières gémellaires de l’aube et du crépuscule, Salah Stétié, en un langage où la clarté de l’expression toujours l’emporte sur la complexité du sujet traité, nous fait profiter de cette singulière et ensorcelante lumière ou sagesse que dispense chacun de ses ouvrages et qui provient de ce soleil poétique posté aux confins des horizons et à l’origine du temps. Salah Stétié, nous donnant à mieux entendre l’étrangeté du dire poétique et, nous le rendant plus familier, réussit la gageure de nous familiariser avec ce monde que nous ne comprenons plus parce que nous ne l’habitons plus vraiment, tant il vrai, comme le pensait Hölderlin, que c’est bel et bien poétiquement que l’homme habite sur la terre. En lisant les textes de Salah Stétié, où partout effleure une spiritualité à laquelle aucun athéisme ne saurait résister, on appréhende mieux l’énigmatique efficience de cette « intuition d’un ailleurs derrière le cours aventureux des choses ». Cette brève mais intense, mais dense réflexion sur l’essence de la poésie nous fait comprendre combien le poème nous est essentiel, lui qui n’est rien d’autre, au fond, que la célébration de cette « réalité réelle » dont nous parle le poète, adjoignant à la réalité l’adjectif « réel » comme pour mieux souligner que, communément, nous ne faisons pas l’expérience de cette réalité-là, la seule, au demeurant, qui soit digne d’être vécue.

Pour autant, et malgré l’excellence des explications données par Salah Stétié au travers notamment de sa très pertinente analyse des « raisons et déraisons de la poésie », l’univers poétique reste infiniment secret, comme si tous les discours que l’on pourrait former à son sujet, toutes les lectures que nous voudrions en faire, étaient comme des blessures, des ouvertures sur le texte mystérieux du poème, qui, sitôt faites, se referment aussitôt pour ne laisser pas même apparaître cette cicatrice que doit laisser toute intention d’avoir voulu rendre raison de ce qui fait question. L’éclaircissement total du sens du poème n’est pas possible et cette impossibilité-là est le signe de notre finitude. Tout se passe comme si, pénétrant toujours plus avant dans l’espace des cercles concentriques que génère, comme des ondes, le milieu de l’être, le fait de tourner autour de ce mystère – que chaque poème exprime à sa manière – devait nous situer toujours plus résolument en nous-même. Lire ou relire, comme je le fais souvent, les ouvrages de Salah Stétié, c’est se mettre à l’unisson de la poésie, c’est reprendre à notre compte et comme étant notre destin propre ce que nous croyions jusque-là inessentiel et ornemental et c’est enfin, puisqu’il est un enfant d’Orient et d’Occident capable d’invoquer aussi bien Djelal Al Din Rûmî, Ibn Arabi, Bashô que Novalis, Pascal, Baudelaire ou Heidegger, profiter d’une parole claire et pure comme cette lumière de l’aube et profonde et riche d’expérience comme celle du crépuscule. Si, toutefois, le mystère poétique dont je me suis fait, l’instant d’une chronique, le très humble émissaire, ne vous semblait que trop vague, je vous invite à méditer cette géniale sentence de Valéry : « Les hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est, pour eux, la définition de la poésie ». Et si, en revanche, ce mystère vous aimante, c’est que vous évoluez d’ores et déjà dans l’orbe de cette « économie spirituelle de l’univers » dont nous parle Salah Stétié et pour laquelle il travaille inlassablement, amoureusement et, pourrait-on dire pour faire écho au titre de cet ouvrage, périlleusement.

Extrait :

« Ce que plus simplement je veux dire c’est que la poésie n’apparaît pas parmi les urgences que l’homme contemporain, que la société d’aujourd’hui, ressentent comme telles. Nous appartenons de plus en plus, dans le monde dit développé, à des sociétés de « divertissement » au sens pascalien du terme : or le poète est l’homme de l’ « avertissement ». En marge de la distraction universelle, il est celui qui sait et qui répète à l’envi que les formes de cette distraction, que les modes de ce divertissement passent et passeront et que l’homme, qu’il le veuille ou non, est finalement comptable de ce dont le poète, par son œuvre, n’a de cesse de rappeler l’existence : ces présences que l’homme, au fur et à mesure qu’il se spiritualise par l’usure des jours et par la transparence advenue, retrouve en lui-même et autour de lui. » Salah Stétié

Hervé Bonnet.

Salah Stétié, L’interdit suivi de raisons et déraisons de la poésie, Les éditions du Littéraire, 11, 50 euros.

Valeurs Actuelles, 1er avril 2010

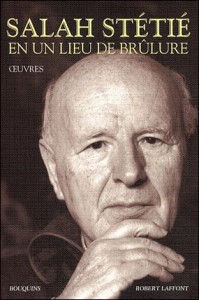

Alors que la poésie a sombré dans une sorte de clandestinité du goût, tenue pour aussi suspecte qu’une science occulte, il est temps de redécouvrir l’un de ses plus ardents créateurs et interprètes : Salah Stétié, dont un choix d’œuvres vient de paraître dans la collection “Bouquins” chez Robert Laffont, préfacé par Pierre Brunel. Outre ses propres poèmes, aussi cristallins que flamboyants, commentés par Maxime Del Fiol, on y retrouvera avec passion ses prodigieux essais consacrés à quelques grands poètes.

Alors que la poésie a sombré dans une sorte de clandestinité du goût, tenue pour aussi suspecte qu’une science occulte, il est temps de redécouvrir l’un de ses plus ardents créateurs et interprètes : Salah Stétié, dont un choix d’œuvres vient de paraître dans la collection “Bouquins” chez Robert Laffont, préfacé par Pierre Brunel. Outre ses propres poèmes, aussi cristallins que flamboyants, commentés par Maxime Del Fiol, on y retrouvera avec passion ses prodigieux essais consacrés à quelques grands poètes.

Né dans une famille musulmane lettrée du Beyrouth des années 1930, Salah Stétié fut à la fois nourri de littérature arabe et française et voyagea entre son Liban natal et Paris. D’où l’étendue de ses affinités électives : Rimbaud, Mallarmé, Nerval côtoient les voix traditionnelles de l’Islam comme Hallâj, Ibn Arabî et Roûmi ou les figures arabes modernes. Le “poète des deux rives”, bientôt appelé à devenir ambassadeur, élabore ainsi toute son oeuvre au gré d’allers-retours permanents entre Orient et Occident qui mèneront à ce « lieu de brûlure » : la poésie.

Prométhéenne chez les Arabes contemporains tels qu’Adonis (les Porteurs de feu) qui osent défier la tradition immuable de la Qacida, elle se doit d’abord d’être obscure pour favoriser le long cheminement jusqu’à l’instant de l’illumination. Cette expérience originelle chaotique redéploie en filigrane le motif récurrent des Mille et Une Nuits à travers toute l’anthologie stétienne : « Voici la nuit profonde qui monte dans la voix de Hölderlin ou de Novalis ; de John Clare ou de Mejnoûn, de Nerval – mais aussi d’Héraclite ; de Djelâl-Eddine Roûmi –, mais aussi de Shakespeare ; des Mille et Une Nuits, mais aussi de Borges. » (Ur en poésie). Autant parler d’une mystique dont Rimbaud, Mallarmé et Nerval sont les “mages”: n’ont-ils pas tenté ce voyage initiatique vers l’Orient pour apprendre à se dépasser ?

Fidèle à l’injonction hölderlienne – « L’homme habite poétiquement cette terre » –, Gérard de Nerval, l’auteur du Voyage en Orient, « aborde ainsi aux rivages d’Orient, armé d’une étrange fraîcheur. » De retour à son lieu d’origine, il « voit tout, et avec une acuité extraordinaire. » Car « l’affilié des sociétés secrètes parisiennes, loin d’avoir exorcisé ses fantômes, les retrouve dans la grande lumière de l’Orient. »

Cette lumière du sens caché, Mallarmé la recherchera à son tour de plus en plus à la fin de son oeuvre, loin de l’azur facile des symbolistes. Quant à Rimbaud, le marcheur forcené qui quittera ses Ardennes natales pour Aden, il ira plus loin que les autres dans la pureté poétique. N’est-il pas le « huitième dormant », sorte de “sceau des poètes” venu clore la lignée des Sept Dormants d’Éphèse qui, à en croire la légende du Moyen Âge, se réveillent un beau jour après avoir dormi pendant 309 ans ? Il s’agit bien du sommeil non pas réparateur mais libérateur : la puissance de dernière instance qui purifie l’âme et favorise le renouveau des forces créatrices enfouies au plus profond de soi à la faveur du songe enfin devenu clair.

Qu’on ne se méprenne pas : Stétié n’interprète pas le génie rimbaldien en psychiatre mais en voyant oriental. Seul lui importe l’instant précis où la mille et unième nuit fait basculer la Schéhérazade sommeillant en Rimbaud de l’autre côté du miroir,dissipant le poids de toutes les torpeurs et lourdeurs passées.

Quel enseignement les non-initiés tireront-ils de ces révélations sur Rimbaud, Mallarmé, Nerval mais aussi sur le vin mystique ou la symbolique des nuages en islam ? Il leur suffirait tout simplement de prendre conscience de la mémoire incomparable de Salah Stétié. Car c’est à un exégète aussi inspiré que l’on doit de rester nous-mêmes “éveillés” à l’art le plus obscur comme le plus lumineux: la poésie. C’est à ce «poète arabe qui écrit en français » que l’on devra de redécouvrir nos propres poètes et d’en apercevoir encore d’autres à l’Orient de nos curiosités…

La publication dans la collection “Bouquins” des oeuvres de Salah Stétié, auteur encore peu reconnu et salué en France, consacre à ce titre une figure universelle.

Voilà l’homme.

Hier soir, quand il eut achevé sous les applaudissements son discours rédigé d’une belle graphie humble, ronde et pleine, on vit le poète libanais Salah Stétié bondir spontanément de sa chaise au premier rang, grimper sur l’estrade en dépit de ses 80 ans et étreindre fortement et longuement Jean-Paul Kauffmann, comme s’il lui présentait les excuses de tout le Liban pour une fois réuni, sans qu’un seul mot ne fut prononcé.

Dans cet instant de grâce nous revint en mémoire la définition de la poésie tel que Jean Tardieu, premier lauréat de ce Prix de la langue française en 1986, l’envisageait : « La poésie, c’est quand un mot en rencontre un autre pour la première fois ». Il en va des mots comme des silences. Texte intégral (Kauffmann se construit des châteaux en Courlande) SUR LE BLOG DE PIERRE ASSOULINE.

Le Nouvel Observateur, 5 novembre 2009

L’écrivain Daniel Rondeau, ambassadeur de France à Malte, a emmené une vingtaine d’écrivains à bord d’un pétrolier ravitailleur sur les traces d’Ulysse, premier des migrants

Dauphins à bâbord. Sous le ciel bleu d’octobre, le pétrolier ravitailleur de la marine française, la « Meuse », vogue vers Tunis avec ses 16 000 tonnes de carburant, ses 150 hommes d’équipage, son système de missiles Simbad, ses deux moteurs Brenda et Tabatha – «ainsi nommés par référence à deux actrices d’une certaine cinématographie», dit le chef des machines avec son accent de Toulouse. Sur la plate-fo

rme, dans les effluves de blanquette de veau, une dizaine d’écrivains déambulent au soleil matinal, comme s’ils faisaient les cent pas dans le jardin d’Epicure.

Le poète Salah Stétié, ancien ambassadeur du Liban, petit bonhomme chauve, aristocratique, enrhumé et resplendissant, expose au commandant, bras dessus, bras dessous, quelques supplices orientaux d’antan. «… Sachez-le, mon commandant. A Alger, on vous aurait patiemment broyé le crâne avec un pion; à Tripoli, on vous aurait plongé jusqu’au cou dans une jarre pleine d’huile de sésame,

et une fois attendris les tissus de votre chair, on vous aurait, d’une main délicate, arraché la tête…», dit l’auteur de l’«Inversion de l’arbre et du silence», en roulant les r avec gourmandise. Et d’évoquer les cinq années de captivité de Cervantès à Alger et son rachat pour quelques pièces d’or. «On est peu de chose.»

Ami de Michaux et de Cioran, Salah Stétié est le dandy patriarche de l’opération Ulysse 2009. Ambassadeur de France à La Valette depuis le 23 juillet 2008, l’écrivain Daniel Rondeau a imaginé ce «voyage symbolique» sur les traces d’Ulysse, avec des escales de Malte à Beyrouth, où Le Clézio est attendu. Rondeau doit sa nomination à Bernard Kouchner. «Je lui ai dit que j’en remerciais la providence. Il m’a dit : remercie Bernard Kouchner.» Il ajoute : «A Chypre, il y aura un concert avec des chanteurs israéliens et palestiniens, dont certains sont de Gaza : c’est quand même du lourd.»

Tandis que le navire traverse des champs de méduses, accoudé au bastingage, le poète tunisien Moncef Ghachem, moustachu, rubicond et parfumé au Lanvin For Men, salue le vent du nord-ouest qui, tel un dieu, nous accompagne. «Pour les Tunisiens, c’est le meltem; pour les Siciliens, c’est le melo tempo; en France, c’est le mistral. Et chaque peuple s’attribue l’origine du mot», explique l’auteur de «l’Epervier», fils et petit-fils de pêcheur. Pendant ce temps-là, sa fringante compatriote, l’écrivain Hélé Béji, tailleur-pantalon, fondatrice du Collège international de Tunis et auteur de «Désenchantement national», se félicite «de ne plus entendre cinq fois par jour les vociférations du muezzin» près de sa maison. «Je bois du whisky sur ma terrasse, alors ça ne leur plaît pas», confie son mari, un avocat de Tunis, une ville où, désormais, certaines putains, pour subjuguer le chaland, portent le voile intégral. Attention, ne pas se tromper…

La « Meuse » tient lieu de salon et d’agora. Hier soir, pendant le cocktail sur la plate-forme hélicoptère, Mme Arafat, dont le frère est ambassadeur de Palestine à Malte, vantait les talents d’Amos Oz et de David Grossman et les frontières de 1967. «Je n’avais encore rien lu de vous. Je viens de commencer votre «Carthage»», dit ce matin le commandant à Rondeau. «Ne manquez pas la page où il parle de moi, dit Hélé Béji. Sous une masse de cheveux gris, l’écrivain grec Takis Theodoropoulos compare le guerrier Ulysse à un officier nazi et raconte comment il a failli devenir le plus grand démagogue de son pays : «Avec des amis, nous avions créé le club Personne, car, en Grèce, «personne» n’est responsable des émeutes, ni des scandales. Les graffitis florissaient. Votez «Personne» ! Imaginez les sondages, si nous avions formé un parti. Qui souhaiteriez-vous avoir comme Premier ministre ? – Personne…»Il ajoute qu’il s’est fait »engueuler»par sa mère pour n’avoir pas voté socialiste aux dernières élections législatives anticipées. Il travaille à un roman où le démon de Socrate revient au XXIe siècle arbitrer la querelle entre le philosophe et Aristophane : qui fut le vrai Socrate, le sophiste ripoux des «Nuées» ou le maïeuticien de Platon ?

L’homme en noir à côté de Theodoropoulos, c’est Salim Bachi, 38 ans, Algérien de Paris et fumeur de havanes. Son roman «le Silence de Mahomet» est censuré en Algérie et en Tunisie. Entre deux éclats de rire, il évoque son prochain ouvrage («l’histoire d’un Sindbad qui voyage à travers les femmes») et les brunes étudiantes qui ornaient les débats au Parlement de Malte, dans le cadre d’Ulysse 2009 («Il a raison, Frédéric Mitterrand»). Quant au romancier égyptien, Gamal Ghitany, seul non- francophone de cette homérique phalange, vous n’osez l’importuner : il écoute Oum Kalsoum et Haendel sur son iPod, les yeux face à la mer.

La veille au soir, a Zebbug (Malte), dans une ambiance de colonie de vacances, les écrivains visitaient les jardins de la résidence de Daniel Rondeau, avec ses pamplemoussiers, son caroubier à punching-ball (l’ambassadeur s’entraîne avec un ex- champion de France de boxe) et ses oliviers. «Comment dit-on olivier ?», demande Rondeau. «Zeboudj», répond un député algérien du FLN «Mais non, c’est zeitoun», rectifie un des croisiéristes maghrébins en tirant la langue dans le dos du député et en ajoutant à voix basse : «Zeboudj, c’est berbère. Berk !» Ô union méditerranéenne !

«Chaque pute dans son bordel», lâche le capitaine d’armes devant son assiette de blanquette de veau. Façon gouailleuse d’expliquer la répartition de l’équipage entre les divers carrés – et de marquer peut-être que les poètes n’ont pas le monopole de la métaphore. Pilier de la salle de musculation, cauchemar des narcotrafiquants, plastiqueur de phares et de pipe-lines, le capitaine d’armes n’a peur de personne – «sauf de ma femme, quand elle est en colère, ça drope dans Bah el- Oued !» «J’ai la même», renchérit un autre officier avec stoïcisme. Athéna aurait-elle donné à l’Ulysse moderne les traits de cet athlétique et hospitalier capitaine d’armes qui s’interdit tout dessert, tandis que nous nous ruons sur les glaces Magnum à la vanille ?

« Aujourd’hui, Ulysse est noir, né en Erythrée ou en Somalie. Il dérive sur la Méditerranée et, trop souvent, il se noie au large des plages d’Europe », selon l’âpre formule de Rondeau. Cette année, 1131 migrants venus de la Corne de l’Afrique, du Mali, du Nigeria ou du Niger ont été recueillis à Malte. L’une des premières actions diplomatiques de l’infatigable Rondeau fut de convoyer en France 100 de ces Ulysses : «Un charter à l’envers» Selon un rapport des Nations unies cité au Parlement de Malte dans le cadre des rencontres Ulysse 2009 par Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne, «un migrant qui vit dans un pays à faible indice de développement humain divise la mortalité infantile de sa progéniture par 16 et multiplie ses revenus par 15».

A l’heure des «délits de solidarité», Rebecca Cremona, cinéaste maltaise, tournera en septembre 2010 le premier long- métrage de sa carrière et de l’histoire de Malte. Assistante vidéo de Spielberg sur «Munich» («un film nul»), son scénario s’inspire de l’histoire du «Simshar».

«En juillet 2008, dit-elle, un bateau de pêcheurs maltais, le « Simshar », a fait naufrage au large de Malte, entre la Sicile et Lampedusa. Sur ce bateau, il y avait le père, le fils, le grand-père et deux hommes d’équipage, l’un maltais et l’autre somalien. Plusieurs bateaux sont passés près des naufragés, les ont vus, mais personne ne les a secourus, car ces bateaux pensaient qu’il s’agissait de clandestins, et que, s’ils les secouraient, ils enfreignaient la loi, qu’on allait les prendre pour des passeurs. Conséquence : tout l’équipage du « Simshar » s’est noyé, sauf le père.»

Non-assistance à personne en danger qui, dans ce contexte de «littérature méditerranéenne», n’est pas sans rappeler Clamence, le héros de «la Chute» de Camus, coupable de n’avoir pas secouru une jeune femme tombée dans la Seine, dit-il. La Chute de la zone euro ? Méditerranée, cimetière marin ? «Par quel miracle transformer en démocrate celui qui n’a jamais vu le monde ? Comment acquérir des vertus politiques dont on vous refuse l’apprentissage réel ?», s’interroge Hélé Béji. Pour cet auteur, refuser des visas aux jeunes Tunisiens comme le fait l’Europe, c’est leur ôter toute chance de mordre à l’humanisme, c’est les condamner au repli et au fanatisme.

Ithaque, espace Schengen. Sur un mode plus badin, Gamal Ghitany imagine l’odyssée d’Ulysse dans le monde contemporain : «Emprisonné en Libye, mise en quarantaine en Egypte dans le cadre des mesures contre la grippe A, pris pour un terroriste en Israël, et pas de visa pour l’Europe…» A côté, les sirènes, Polyphème ou Charybde et Scylla, c’est le Club Med.

PS –

Camus par Jean Daniel

« Il faut aller à la vérité de toute son âme, disait Alain. » Au Collège international de Tunis, Jean Daniel parle de Camus, sans notes, dans le cadre de l’opération Ulysse 2009. Pour évoquer l’homme qui défendrait sa mère avant la justice, l’auteur des « Miens » commence par parler de sa propre mère. « J’ai fini par découvrir qu’elle recevait des lettres anonymes ou signées ; on la menaçait, si je continuais à écrire ce que j’écrivais », dit-il, par allusion à son combat contre le colonialisme et pour l’indépendance de l’Algérie.

«J’admirais Camus. Quand vous admirez quelqu’un, s’il pense que vous avez tort, alors, vous n’êtes plus sûr d’avoir tout à fait raison.»

Camus est né à Mondovi. Jean Daniel, né à Blida, cite avec émotion le mot que lui écrivit l’auteur de «l’Etranger» après leur rupture politique : «L’essentiel est que nous soyons, vous et moi, déchirés.» Et tandis que Jean Daniel retrace le parcours philosophique de Camus, du déchirement kierkegaardien à l’éloge grec de la mesure et à la modération apollinienne de la social-démocratie, on entend s’élever, au-dehors, la voix du muezzin.

– – – – – – – – – –

– – – – – – – – – –

(…) Alors, juste un symbole, cette belle traversée ?

« Nous faisons un voyage de sages dans une région folle, lance le poète libanais Salah Stétié. Mais je crois qu’aujourd’hui, plus qu’hier, les symboles comptent pour les déshérités, les meurtris. Que dit d’autre l’étonnante rapidité du Nobel d’Obama ? Elle dit : Tu es un grand symbole et nous comptons sur toi, alors, nous te ravitaillons de notre appui. »

On a toujours besoin d’un ravitailleur.

Lire sur le même sujet l’article de L’Express http://www.lexpress.fr/culture/livre/beyrouth-l-ambassadeur-et-le-prix-nobel_796582.html ou celui du Figaro http://www.lefigaro.fr/livres/2009/10/29/03005-20091029ARTFIG00457-sur-les-traces-d-ulysse-.php

in Le Monde des livres, 29 octobre 2009

C’est un itinéraire intime et audacieux dans l’oeuvre de Salah Stétié que propose En un lieu de brûlure. Avec cette publication, le poète et essayiste libanais intègre sa place auprès des « grands vivants » de la collection « Bouquins », chez Robert Laffont. Il établit des passerelles, qui sont autant de filiations, entre cultures et genres littéraires.

Pierre Brunel signe la préface de ces œuvres choisies sous la direction de Stéphane Barsacq. Ensuite, c’est Salah Stétié lui-même qui présente son « autobiographie à vol d’oiseau », d’une voix que l’âge rend encore plus lucide. En un lieu de brûlure rassemble, au coeur de quatre grands domaines (poésie, essais, aphorismes et inédits), des livres pour la plupart introuvables, comme Ur en poésie (Stock, 1980), remarquable écrit de théorisation poétique, des récits de voyage, ainsi que Lecture d’une femme, unique roman de Stétié.

On trouve aussi dans ce volume quelque 300 pages d’inédits, autour de grands écrivains – Cioran, Jouve, Mandiargues, Du Bouchet – que l’auteur a connus et dont il parle avec la reconnaissance d’un insatiable lecteur.

On trouve aussi dans ce volume quelque 300 pages d’inédits, autour de grands écrivains – Cioran, Jouve, Mandiargues, Du Bouchet – que l’auteur a connus et dont il parle avec la reconnaissance d’un insatiable lecteur.

Salah Stétié aura 80 ans en décembre prochain. Né à Beyrouth, il y fait des études de lettres et de droit, et suivi l’enseignement de Gabriel Bounoure (1896-1969). En 1951, une bourse lui permet de s’inscrire à la Sorbonne. À l’enseignement « poétique » de Bounoure à Beyrouth, succédera « l’enseignement mystique et fortement engagé » de Louis Massignon (1883-1962) à Paris. Par ces rencontres déterminantes, le jeune Stétié redécouvre les grands mystiques de l’islam et élit le français comme sa langue privilégiée d’expression. De retour à Beyrouth en 1955, il s’adonne à l’enseignement et fonde « L’Orient littéraire et culturel », supplément hebdomadaire du quotidien politique de langue française L’Orient. Par la suite, il entre dans la carrière diplomatique – il occupera notamment le poste de délégué permanent du Liban à l’UNESCO.

Salah Stétié a accompli la traversée inverse de Rimbaud et de Nerval : celle qui porte le feu de l’Orient vers l’Occident. Il est l’un des rares écrivains arabes qui ait, à partir de sa tradition propre, réalisé en français la rencontre originale de la tradition littéraire française, du romantisme allemand et des mystiques soufie et zen.

La poésie de Stétié est une écriture des sensations primitives : tout ce que le corps éprouve et retient pour poser les repères de l’espace et du temps. Cette écriture naît de l’excès du rien. Elle exprime ce qui, de l’Univers, est aspiré par le trou noir. Elle interroge l’origine, s’aventure dans l’obscurité première, celle qui précède l’explosion de vie, et cela donne à ses mots l’éclat et la célérité de la lumière.

Discours prononcé par Samaha Khoury, Professeur à l’université Bordeaux 3, Directeur de l’Institut d’Etudes Orientales (IDEO), à l’occasion de la remise du titre de Docteur honoris causa à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, le 11 décembre 2008

Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des universités d’Aquitaine, Monsieur le Président et les Vice-présidents, Chers collègues, Mesdames et Messieurs,

C’est un très grand honneur que m’a fait Monsieur le Président Singaravelou en me demandant de vous présenter ce soir Monsieur l’Ambassadeur Salah Stétié, poète de réputation internationale et grande figure de la francophonie mondiale.

Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas le mieux placé pour accomplir cette tâche redoutable et je crains, par manque de compétence en matière poétique, de ne pas rendre suffisamment justice à l’œuvre de notre invité.

Dans sa bienveillance, notre Président savait toutefois que je serai à l’aise sur certains chemins de Salah Stétié, notamment ceux qui ont fait de lui un grand penseur universel, un excellent médiateur entre les différentes cultures et civilisations, portant en lui le meilleur de l’Orient et le meilleur de l’Occident.

Avant d’aborder cette vision humaniste de Salah Stétié, je voudrais tout d’abord tracer en résumé son magnifique itinéraire :

Salah Stétié est né à Beyrouth le 25 décembre 1929, dans une vieille famille de la bourgeoisie sunnite. Son père, Mahmoud Stétié, enseignant, veille à ce qu’il apprenne le français dès son enfance, au Collège protestant français de Beyrouth, puis auprès des Jésuites, au Collège Saint-Joseph de l’Université de Beyrouth. Parallèlement, ce père, poète en langue arabe, lui transmet une solide culture arabo-musulmane. À partir de 1947, il effectue des études de lettres et de droit et suit également l’enseignement de Gabriel Bounoure qui est le premier de ses maîtres spirituels, à l’École Supérieure des Lettres de Beyrouth, où il rencontre notamment Georges Schehadé, son aîné d’un quart de siècle à qui il se lie d’amitié jusqu’à la mort du poète en 1988.

En 1951, une bourse française lui permet de s’inscrire à la Sorbonne. Il suit également les cours du grand orientaliste mystique Louis Massignon, le second de ses maîtres spirituels, à l’École Pratique des Hautes Études et au Collège de France. Il fait également partie de la première équipe des Lettres Nouvelles, importante revue créée à Paris en 1953 par Maurice Nadeau et Maurice Saillet.

Paris devient alors, à côté de Beyrouth, l’un de ses deux pôles intellectuels. Il y fait la connaissance de poètes et d’écrivains essentiels, comme Pierre Jean Jouve, Yves Bonnefoy, André du Bouchet, et d’autres, et s’intéresse à la nouvelle peinture française de l’époque. Cette passion ne cessera de s’intensifier au fil des années et donnera lieu à de nombreuses collaborations avec des peintres majeurs comme Zao Wou-Ki, Pierre Alechinsky et Antoni Tàpies.

Profondément attaché au Liban de son enfance qui demeure le lieu essentiel de son imaginaire poétique, il retourne à Beyrouth en 1955 et enseigne à l’École Supérieure de Lettres de Beyrouth et à l’Université Libanaise. Il fonde alors L’Orient Littéraire, supplément hebdomadaire du grand quotidien politique de langue française L’Orient, qu’il dirige jusqu’en 1961. En 1962 il entre dans la carrière diplomatique et occupe successivement divers postes : Conseiller culturel du Liban à Paris, puis Délégué permanent du Liban à l’UNESCO. À ce dernier titre, il joue un rôle majeur dans la mise au point et la réalisation du plan mondial de sauvegarde des monuments de Nubie lors de la construction du barrage d’Assouan. Puis il est élu Président du Comité Intergouvernemental de l’UNESCO pour le retour des biens culturels à leur pays d’origine en cas d’appropriation illégale ou de trafic illicite, poste qu’il occupera pendant sept ans. En 1982, il devient Ambassadeur du Liban aux Pays-Bas jusqu’en 1984, puis Ambassadeur au Maroc, de 1984 à 1987. En 1987, il est nommé Secrétaire général du ministère des Affaires Étrangères à Beyrouth, en pleine guerre civile, puis devient à nouveau à sa demande Ambassadeur du Liban à La HAYE, de 1991 à 1992. Parallèlement, il publie une œuvre d’une grande ampleur : plus d’une douzaine de recueils depuis L’Eau froide gardée, et, au fils des années, de nombreux essais en prose. Fin 1992, il prend sa retraite et s’installe dans les Yvelines. Tout en continuant à publier, il voyage beaucoup dans le monde entier en tant que conférencier invité ou comme participant à des colloques internationaux.

Salah Stétié a obtenu en 1972 le Prix de l’Amitié franco-arabe pour Les Porteurs de feu ; en 1980, le Prix Max-Jacob pour Inversion de l’arbre et du silence ; en 1995 le Grand Prix de la francophonie décerné par l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre ; en 2006, la Clé d’Or de la ville de Smederevo, le plus ancien Prix européen de poésie, pour l’ensemble de son œuvre poétique ; en 2007 le Grand Prix international de poésie des Biennales internationales de Liège.

Voici un extrait de ce qu’à son sujet écrit l’Encyclopedia Universalis « STÉTIÉ Salah : né au Liban, au carrefour des civilisations arabe et européenne. Salah Stétié a, plus qu’un autre, éprouvé le choc de l’histoire, vécu et souffert le désir d’unité. Cette confrontation, cependant, ne l’a pas conduit à choisir un monde contre un autre, mais bien au contraire à tenter de les concilier en forgeant un langage qui leur soit commun. Dans ce désir de voir dans le bassin méditerranéen un espace non de guerre mais de rencontre, il s’en explique dans son essai les Porteurs de feu (1972), à la fois prélude à sa poésie et étude approfondie des racines spirituelles du monde arabe ainsi que de son possible avenir ».

En outre, en préface à Fièvre et guérison de l’icône, paru en 1996 dans la prestigieuse collection de l’UNESCO « Œuvres représentatives », Yves Bonnefoy écrit dans sa longue préface présentant son ami : « C’est dans la poésie de Salah Stétié comme si le texte en était une vaste draperie ouverte d’images peintes … La surface de la pensée en est remuée, nous sommes appelés à entrer dans l’inconnaissance – un mot que Stétié emploie quelquefois et qui ne signifie nullement que nous soyons voués sur ces voies à ne rien connaître. Car, c’est vrai, cette poésie ne décrit pas un lieu, n’écrit pas une vie, au moins de façon explicitable, n’évoque pas des événements ; ce poète ne semble se souvenir dans son poème d’aucun de ces moments de la conscience ordinaire. Mais les mots qui nous sont rendus par lui si ouverts nous aident à nous écrire nous-mêmes, ils sont notre lisibilité soudain possible de par l’intérieur de nos actes. Ils aident à transfigurer en présences, en participations à la présence du monde, nos objets, nos savoirs les plus quotidiens ».

Un des thèmes majeurs de l’œuvre d’essayiste de Stétié est sa réflexion, depuis un demi-siècle, sur le destin de la Méditerranée et les perspectives qu’elle continue d’ouvrir à l’humanisme du futur. Son dernier livre Culture et violence en Méditerranée, publié en avril dernier, insiste en une suite de brillantes analyses, sur le fait que la Méditerranée, qui a réussi à donner naissance, en miroir l’une de l’autre, à la philosophie grecque et à la philosophie arabo-musulmane, est également la mère des trois monothéismes abrahamiques. C’est elle qui, au fil des siècles, instaure ce long dialogue entre la pensée philosophique rationnelle et l’inspiration spirituelle et mystique, contrepoint déterminant qui continue de nous interpeller et de nous préoccuper, à la fois dans l’espace méditerranéen mais également dans le reste du monde. Ce qui n’évite pas à la Méditerranée d’être en même temps ce lac de violence où les événements et les hommes doivent sans cesse être « réajustés » pour éviter ou dépasser la catastrophe.

Pour Stétié, « c’est sur le métissage que se fonde la civilisation de demain ». Il cite Senghor qui, cinquante ans plus tôt, affirmait : « la civilisation à venir sera métissée ou ne sera pas ». Stétié transformera plus tard, pour un usage plus rigoureux, le mot métissage en tissage, vocable qui affirme plus clairement encore le fait que la trame et la lice ne sauraient exister l’une sans l’autre.

Aujourd’hui, dans un monde désorienté et où l’idée d’une culture de convergence à vocation universelle s’éclipse devant une idéologie belliqueuse, qui préconise que les conflits du troisième millénaire seront provoqués par deux forces antagonistes, dont chacune est au service d’un objectif prétendument spirituel et qui partage le monde en entités imperméables les unes aux autres, seuls des penseurs de la stature de Salah Stétié peuvent aider à sauvegarder notre planète de l’obscurantisme et des guerres faussement saintes, théorisées par des prophètes du désastre comme le trop fameux Samuel Huntington,

Pour terminer, je m’adresse à mon très cher ami Salah Stétié pour saluer son immense talent, son humanisme et la pertinence de ses analyses et de son regard sur le monde d’aujourd’hui. Des telles qualités sont étayées chez lui par une connaissance approfondie des cultures et des religions, ce qui lui permet de passer outre le mauvais dépaysement, le racisme et les identités meurtrières, et de le faire dans une langue française d’une pureté incomparable, langue dont il écrit : « Ma relation à la langue française est une relation charnelle, passionnelle : exactement comme celle qu’on peut avoir avec une femme, une femme aimée au-delà de toutes les autres, mais qui cependant ne saurait me faire oublier où se trouvent mes racines et ce que représentent pour moi ma dimension libanaise et arabe ». Et il ajoute, citant l’écrivain portugais Miguel Torga : « L’universel, c’est le local moins les murs ».

Merci donc à Salah Stétié pour ce qu’il est : Un homme capable d’amour lucide, soumettant tout objet intellectuel et tout comportement humain à une analyse sans concession pour chercher dans la vérité des êtres et des choses le lieu de leur rapprochement essentiel et la possibilité de leur convergence par le haut.

C’est pour cela cher Salah Stétié, pour cette force en vous, que je suis convaincu que si le grand Montaigne, était encore en vie, il vous proposerait au jury du Prix Nobel. En ce jour, première étape, l’université qui porte son nom a l’immense honneur de vous décerner le titre de Docteur Honoris Causa.

Réponse, discours de Salah Stétié

SOUVENIR (Andeken)

Le Nord-Est souffle, de tous les vents mon préféré, car l’âme vive et bonne traversée il promet aux marins. Va, maintenant et salue la belle Garonne, et les jardins de Bordeaux là-bas, où sur la berge escarpée s’allonge le sentier, et dans la rivière vient choir de haut le torrent, tandis qu’au dessus guette un noble couple, peuplier et chêne.

Je m’en souviens bien, et comment le bois d’ormes abrite de ses hautes frondaisons le moulin, avec un figuier qui pousse dans la cour. Aux jours de fête se promènent En ce lieu les femmes brunes sur un sol soyeux, au mois de Mars, lorsque nuit et jour sont égaux, et par de lents chemins voyagent, alourdis de rêves d’or, les brises apaisantes.

Que quelqu’un maintenant me passe la coupe odorante remplie de sombre lumière afin que je me repose ; il serait doux de sommeiller dans l’ombre. Il n’est pas bon De s’avilir avec des pensées mortelles. Mais un entretien est chose bonne, et le dire des mots du cœur, et d’entendre parler des jours de l’amour, et des hauts faits, qui ont eu lieu.

Mais où sont les amis ? Bellarmin et ses compagnons ? Les hommes montrent leur peur, quand ils sont près de la source, l’origine de la richesse c’est la mer. Eux, tels des peintres assemblent la beauté de la terre, et ne dédaignent point la guerre ailée, ni d’habiter seuls de longues années, sous le mât sans feuilles, là où les jours de fête des villes ne brillent à travers la nuit, ni les instrument à cordes, ni les danses du pays.

Mais maintenant ces hommes s’en sont allés aux Indes, depuis le sommet ouvert aux vents, parmi des coteaux recouverts de vignes, jusqu’où descend la Dordogne et unie à la Garonne rutilante, larges comme une mer, s’en vont les eaux. Mais la mer donne et retire la mémoire, Et l’amour aussi cherche avec ferveur notre regard, Mais ce qui dure, les poètes le fournissent.

Traduction Patrick Hutchinson

Vous avez tous reconnu le poème de Holderlin chantant Bordeaux, cette magnifique ville où nous nous trouvons, nous aussi prisonniers de l’émerveillement poétique.

Monsieur le Recteur de l’Académie de Bordeaux, Chancelier des Universités d’Aquitaine, cher William Marois, Monsieur le Président de l’Université Bordeaux 3, cher ami Singaravelou, Monsieur le Professeur Samaha Khoury, Directeur du Centre d’Études et de Recherches sur le monde arabe et musulman, Mesdames et Messieurs les Professeurs, Mes chers amis,

C’est pour moi une grande émotion d’être ici, parmi vous, et de recevoir solennellement la dignité de Docteur Honoris Causa de la prestigieuse Université de Bordeaux 3. Celle qui porte le nom d’un des écrivains les plus déterminants, les plus lucides et les plus incisifs dans l’histoire du développement de la conscience humaine, Michel de Montaigne, à qui beaucoup d’hommes et de femmes dans le monde entier, de toutes nationalités et de toutes conditions, doivent, au sein même de leur culture, le sens de la nuance et celui de la relativité, le goût de l’ouverture à autrui, l’intuition fondamentale que ce qui forme l’homme c’est la pratique de l’humanisme mais que ce qui fonde l’humanisme c’est la pratique et le respect de l’homme. Voici peut-être l’une des plus grandes leçons de vie que m’a enseignée mon long métier de diplomate et très particulièrement de diplomate international puisque, sur les trente années de carrière diplomatique que j’ai assumées, une quinzaine de celles-ci ont été consacrées à l’Unesco, c’est-à-dire à l’organisation internationale qui prône activement le dialogue interculturel dans la pleine reconnaissance et le plein respect des identités nationales. Cette leçon de ma vie, la plus haute des leçons de ma vie, a été étayée, soutenue, inspirée, réinspirée sans cesse par la lecture des Essais, livre majeur auquel il faut toujours revenir chaque fois que le mauvais doute s’installe quant aux raisons d’être de l’homme et à ses raisons d’agir, à celles notamment parmi ces raisons qui conduisent au refus de l’autre, de ce qu’il est, de ce qu’il croit, qui conduisent en somme à ce qu’on appelle l’intolérance. C’est contre l’intolérance que s’est battu toute sa vie Montaigne ; c’est contre l’intolérance que s’est battu – si souvent ironiquement – un autre Bordelais, Montesquieu. Ce dernier écrit dans Les Lettres persanes : « J’avoue que les histoires sont remplies de guerres de religion. Mais qu’on y prenne bien garde : ce n’est point la multiplicité des religions qui a produit ces guerres, c’est l’esprit d’intolérance qui animait celle qui se croyait la dominante ; [l’] esprit de prosélytisme … C’est, enfin, cet esprit de vertige, dont les progrès ne peuvent être regardés que comme une éclipse entière de la raison humaine ». Ces paroles sonnent aujourd’hui plus tragiquement que jamais, à l’heure où des credo insuffisamment pensés et imparfaitement vécus donnent naissance à tant de violence dans le monde et à la montée brutale des intégrismes et des exclusives. Montaigne, lui, combat tous les excès, de quelque nature qu’ils soient, par la modération à laquelle il consacre le chapitre XXX de ses Essais. Relisons le début de ces pages magnifiquement éclairantes : « Comme si nous avions l’attachement infect, nous corrompons par notre maniement les choses qui d’elles-mêmes sont belles et bonnes. Nous pouvons saisir la vertu de façon qu’elle en deviendra vicieuse : si nous l’embrassons d’un désir trop âpre et violent. Ceux qui disent qu’il n’y a jamais d’excès en la vertu, d’autant que ce n’est plus vertu si l’excès y est, se jouent des paroles :

Le sage mérite le nom d’insensé, le juste celui d’injuste, S’ils aspirent à la vertu au-delà de la mesure.

« C’est une subtile considération de la philosophie. On peut et trop aimer la vertu, et se porter excessivement en une action juste. À ce biais s’accommode la voix divine : « ne soyez pas plus sages qu’il ne faut, mais soyez sobrement sages“ ».

Cette sagesse de Montaigne est, dans sa nature profonde, universelle. Elle est grecque, elle est aussi tchan, elle est zen. Peut-être exprime-t-elle à sa façon la sagesse de toute une ville, ce Bordeaux, cette Burdigala, qui fut considérable déjà en tant que métropole d’une province de l’Empire romain et qui, aux premiers siècles du christianisme occidental donna le jour à un important poète chrétien, Ausone, en attendant seize siècles plus tard un grand romancier chrétien, prix Nobel de littérature, François Mauriac, que j’ai un peu connu dans le sillage de mon maître Louis Massignon, l’immense mystique que l’on sait. Cette sagesse de Bordeaux, et aussi ce sens de la poésie si profondément enraciné en elle et dans la beauté de son site et de ses monuments (« la plus belle ville de France », assurait Stendhal qui s’y connaissait), cette sagesse et cette poésie de Bordeaux, peut-être les doit-elle à son ouverture sur le vaste univers depuis la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb et ses successeurs immédiats. Pour le meilleur et parfois pour le pire, (je ne révèle rien), Bordeaux se mit très vite à l’heure du Nouveau Monde et, depuis, à l’heure tout simplement du monde, celui où nous vivons aujourd’hui, – en qui si merveilleusement et si dangereusement nous vivons. Le Bordeaux d’aujourd’hui continue de regarder vers le large, notamment vers le grand Ouest et le grand Sud atlantiques. Les Universités et les grandes Écoles de la ville, en particulier l’Université Michel de Montaigne, si ouverte sur le planisphère que son Président, mon cher ami le célèbre géographe qu’est M. Singaravelou vient de l’Inde et plus précisément de Pondichéry, oui, l’ensemble des prestigieuses institutions d’enseignement supérieur de Bordeaux accueillent, en toute francophonie, les étudiants venus d’Afrique du Nord, ceux venus d’Afrique noire, ceux d’Amérique Latine et d’ailleurs. Si nombreux sont ces étudiants et si nombreuses leurs langues que le Président Singaravelou s’apprête à ouvrir, s’il ne l’a déjà fait, un nouveau et vaste chantier pour promouvoir avec des moyens nouveaux et plus efficacement adaptés l’enseignement de bien des langues, admirables banques d’échanges immatériels riches de tout l’avenir de la planète.

Revenons, si vous le voulez bien, un peu à moi. « Le moi est haïssable, disait Paul Valéry, mais c’est celui des autres ». J’appartiens par mes racines, aussi loin que je distingue mes origines, au Liban, autre terre de culture, autre terre de sagesse et de mesure tant que ne vint pas à l’affoler le terrible conflit toujours irrésolu, toujours insoluble, du Proche-Orient, dont nous venons d’explorer tant d’aspects. Ce cancer du Proche-Orient est devenu à un moment donné le cancer propre du Liban, victime pendant quinze ans d’une atroce guerre civile, la plus incivile des guerres, armée et soutenue de l’extérieur par tous ceux qui avaient intérêt à ce que le Liban explosât. Mais le Liban n’a pas explosé, et il continue, n’est-ce pas mon cher compatriote, cher Docteur Samaha Khoury, à qui tant de liens fraternels me lient désormais ? « Le Liban, disait au XIXe siècle un voyageur français d’Orient, est un petit pays qui ne produit rien, sinon des Libanais ». Boutade, certes, mais qui témoigne d’une profonde vérité. Le Liban, la Phénicie antique qui a inventé, entre autres, la navigation directe (contre la pratique archaïque du cabotage) et qui a imaginé l’alphabet, deux moyens de relier plus rapidement les hommes, le Liban qui a donné le nom d’une de ses princesses, Europe, à tout un continent, est ce pays paradoxal qui abrite dix-neuf communautés religieuses, quatre langues et donc quatre cultures (l’arabe, le français, l’anglais et l’arménien), le Liban compte quatre millions et demi d’habitants à l’intérieur de ses frontières et près de seize millions d’émigrés dans le monde. Ce pays venu du fin fond de l’Histoire est magnifiquement implanté aujourd’hui dans la géographie planétaire. Il est partout, modestement, chez lui. Il est chez lui également dans la langue française, cette langue qui, à côté de l’arabe, est l’autre langue du pays, langue du cœur. « On est d’une langue comme on est d’un pays », disait Cioran, qui fut mon ami. Moi-même, comme écrivain, je suis parmi d’autres écrivains libanais de langue française, l’un des ressortissants de ce pays, la France, patrie mentale aussi précieuse à mon cœur que ma patrie physique.

Avant d’en terminer (sans doute ai-je été trop long, mais j’avais tant de choses à vous dire et, notamment, j’allais l’oublier, que le vignoble libanais est issu en droite ligne de l’illustre cépage bordelais par la grâce des Pères jésuites), je voudrais citer François Mauriac, sur le Liban précisément. En 1963, il écrivait en préface au livre de Jacques Nantet, Histoire du Liban, publié aux Éditions de Minuit : « Ce petit peuple (le peuple libanais) est né de la parole même de Dieu. Et dès lors tous les peuples, toutes les religions ont pu déferler sur cette terre consacrée : Égyptiens, Assyriens, Ottomans, et nous, Français, pour finir. Aucun d’eux n’a pu effacer cette empreinte, comme le pied d’un dieu qui demeure à jamais marqué dans la boue des vieux déluges, dans cette terre à jamais durcie. […] Il s’y est créé un équilibre entre tant de religions et de races que ce miracle étonne […]. Le Liban, lui, a réconcilié musulmans et chrétiens, et dans chacune de ses familles religieuses toutes les dissidences. Mais non, il ne s’agit pas de miracle, il n’existe pas de miracle en Histoire. Pourquoi celui-là fut-il possible et comment il s’est accompli, c’est tout le sujet du beau livre pour lequel Jacques Nantet m’a demandé cette préface ». Et Mauriac d’ajouter, à propos de ce qu’il considère, « par-delà toute politique », comme « l’union du Liban et de la France » : « Les écrivains libanais de langue française sont les témoins, et les garants de cette amitié – de cet amour ».

Oui, Monsieur le Président de l’Université Michel de Montaigne, oui, Mesdames et Messieurs les Membres du conseil de l’Université, oui, vous tous qui honorez cette séance solennelle de votre présence, je suis ce témoin et ce garant, porteur envers la France, de la part du Liban, d’un message de sympathie pluricentenaire. Dans l’émotion suscitée par ce message, il ne me reste qu’à vous remercier les uns et les autres, ce que je fais de tout cœur.

Lire aussi https://salahstetie.net/?p=704

Nunc n°15, revue passagère, mai 2008

1- Quel rapport la poésie entretient-elle encore avec le sacré, avec la philosophie ?

À mon sens, les liens entre la poésie et le sacré ne se sont jamais interrompus, du moins dans ma façon de comprendre l’une et l’autre. Je dirai même qu’au fur et à mesure où le sacré a déserté le cercle des hommes et où l’on assiste, chaque jour un peu plus, à un usage utilitaire de la parole, cet usage fût-il de l’ordre scientifique ou technologique, la poésie a recueilli dans l’ensemble du champ de la parole toutes les bribes du sacré pour tenter de refaire, à travers elles, l’unité de l’homme et du monde, de l’homme dans le monde. Pour ce qui est de la philosophie, il m’a toujours paru que sa vocation n’était pas de s’exprimer en poésie et que chaque fois qu’elle l’a fait, ce fut aux dépens de l’une et de l’autre de ces deux formes de projection de l’homme dans les images qu’induit et que déduit la parole : parole intuitive, parole réflexive.

2- L’affirmation du moi, si chère aux poètes romantiques, où en est-elle aujourd’hui en poésie ?

L’homme est peut-être encore plus présent dans sa volonté d’effacement (Mallarmé, Ponge, Du Bouchet, Deguy) que dans un recentrage de toute la réalité autour de tel moi prédominant et parfois agressif. Je trouve plus de présence de l’homme dans la parole “négative” et qui ne veut s’accrocher qu’au monde que dans la parole qui interpelle directement son lecteur à partir d’une situation de prédominance subjective. Les Romantiques français nous paraissent désormais beaucoup moins chargés d’intensité humaine, et bien plus rhétoriques que certains poètes liés à “l’objet” ou à des causes dont, pour mieux les servir, ils évacuent leur moi.

3- Peut-on parler de thèmes propres à la poésie ?

Oui, peut-être: tous les thèmes liés au mystère fondamental de l’être (les “raisons” de notre présence sur terre et l’étrangeté de notre condition) sont parmi les thèmes privilégiés du poème. Mais nous avons appris aussi, grâce à Mallarmé, à Rimbaud, à Bonnefoy, à Ponge et à quelques autres que le mystère essentiel de la poésie était sa localisation dans la langue. La poésie la plus moderne a fait de la langue l’un de ses thèmes majeurs et, de ce fait, le champ poétique a pu s’étendre à de nouvelles expériences en grande partie axées sur le langage, dont, pourquoi l’exclure ? le dadaïsme, du moins au niveau de l’intention proclamée – la destruction du langage – et peut-être même le lettrisme.

4- Les formes poétiques fixes (tel le sonnet) et les rythmes consacrés par la tradition, peut-on encore les tolérer en poésie ?

Il me paraît que depuis le surréalisme notamment, la poésie française a acquis un droit inaliénable à toutes les libertés formelles. Le retour, chez certains poètes, à des formes fixes fait partie à mes yeux d’un mouvement peut-être régressif au regard de la liberté conquise et traduit chez celui qui y recourt une sorte de timidité devant l’usage ouvert et créateur de la parole et des rythmes attachés à celle-ci. Mais si certains poètes réussissent, tout en demeurant formels, à faire passer la vérité de leur expérience et de leur émotion dans la forme fixe, pourquoi pas ? je suis preneur.

5- Que pensez-vous de la dimension typographique (blancs, lignes, calligrammes…) dans le poème ?

De même que certains peintres ont introduit des lettres dans leur peinture ou des signes arithmétiques, le recours à certaines inventions plastiques peut être pour la poésie une intervention efficace et qui ajoute au sens poétique. Mallarmé nous en a administré une preuve flagrante dans la typographie célèbre du Coups de dés. Les calligrammes d’Apollinaire font partie de ses miracles d’ingénuité et leur disposition, bien que naïve, ajoute à l’émotion du poème une dimension de surprise légère qui n’est pas sans charme. Les “blancs” de la poésie de Du Bouchet, si imités par ses épigones, font partie du “silence” de son poème. L’usage de la typographie doit être le fait d’un poète averti, assuré de l’impact de ses inventions plastiques. Sinon, c’est l’arbitraire, et souvent le saugrenu, qui détourne le poème de son objectif essentiel.

6- Faut-il une rupture radicale avec la tradition poétique ?

La rupture est nécessaire chaque fois que la tradition épuise ses thèmes et se rigidifie en structures dominantes et in-signifiantes. Chaque fois qu’on se trouve en face d’un formalisme, il faut avoir le courage de le briser et de provoquer la naissance d’un nouveau hasard. Toutefois, il est rare, dans toutes les poésies innovantes, que la rupture fût aussi radicale qu’il y paraît de prime abord et souvent la tradition attaquée ou supprimée continue de servir d’appui, dans l’inconscient de la langue, à tous les surgissements bienvenus qui veulent la détruire. Après certains excès d’innovation, la tradition peut redevenir pour beaucoup un lieu de ressourcement pour la quête et l’obtention d’un nouvel équilibre du texte dans l’espace de la parole poétique. «L’imagination, c’est la mémoire » (c’est-à-dire aussi bien la tradition), dit Picasso, qui savait de quoi il parlait.

7- Que pensez-vous de la poésie sonore ou qui se veut une performance orale ?

Il n’y a pas de règle imposée, ni imposable. Il y a des paroles poétiques qui appellent plus que d’autres l’oralité, le flux sonore. On imagine mal lire La Légende des siècles à voix basse. On imagine mal lire Mallarmé à voix haute. Claudel aimait lire et s’écouter lire à voix haute : d’où son théâtre, d’essence poétique. En revanche, et c’est pour moi paradoxe, Saint-John Perse, que j’ai connu et qui « parlait en société comme un livre », ne lisait jamais – d’après ce que m’en a dit Madame Alexis Léger, sa femme – ses poèmes à voix haute: elle ne l’a jamais entendu le faire. Il y a sans doute une lecture intermédiaire où la lecture faite avec les yeux est réceptionnée par l’oreille interne. «L’œil écoute », dit encore Claudel. Reste que l’épreuve du texte poétique se fait à l’instant où il passe de son statut de vu à son statut d’entendu : c’est alors, à titre d’exemple, que se déploie toute la poésie du texte racinien, si intimement lié à la musique de la langue française.

8- Comment voyez-vous les rapports entre la poésie et les autres arts (peinture, musique, cinéma…) et en particulier ceux intégrant les technologies récentes (vidéo, informatique, électro-acoustique…) ?

Pour ce qui est de la relation de la poésie avec la peinture ou la musique, il y a longtemps que la preuve en a été donnée par l’exemple: des peintres ont mis leurs traits ou leurs couleurs sur des poèmes, des musiciens ont mis leurs notes sur des textes prêts à prendre en compte et en voix leur musique. La théorie de ces interférences créatrices a été faite une fois pour toutes par un poète, Baudelaire, dans son célèbre sonnet des “Correspondances”. Oui, il y a eu entre les arts «une ténébreuse et profonde unité » dont les créateurs de toute nature et de toute discipline tentent depuis un siècle au moins d’approfondir la nature et le mystère. Des sémanticiens s’y sont mis à leur tour, Jakobson et Lévi-Strauss entre autres. Le cinéma a puisé lui aussi dans le poème en créant autour de certains films une “atmosphère poétique”, une aura. L‘année dernière à Marienbad pourrait constituer un exemple d’interpénétration entre image, intrigue, dialogue et aura poétique. Mais tout grand film est, au fond, film poétique. Tout grand réalisateur de cinéma est un poète. Et des poètes ont travaillé pour le cinéma (Prévert, par exemple et ce merveilleux film qu’est Les Enfants du Paradis dont il a signé les dialogues). Je suis moins sûr que les technologies récentes, autres que le cinéma, aient réussi, du moins jusqu’ici, à faire leur jonction avec le poème. Cela viendra sans doute.

9- Le regroupement autour d’éditeurs, de revues, ou sous forme de cercles, mouvements, est-il encore souhaitable ?

Bien évidemment. Toute l’histoire de la poésie moderne et contemporaine témoigne des regroupements par affinités électives, par porosité, par visée vers des objectifs recherchés dans un effort commun au-delà ou en deça de la personnalité de chacun. Et cela s’est produit, au XIXe siècle, notamment, et au début du XXe siècle dans tous les espaces poétiques : en France, en Russie, en Espagne, en Italie et dans le monde arabe. Deux exemples, tirés du domaine français, pour illustrer cette affirmation: les surréalistes de trois ou quatre générations groupés autour d’André Breton; les poètes de la revue L ‘Ephémère, groupés (plus ou moins) autour d’Yves Bonnefoy. Dans le monde arabe, la revue Shi’ir, fondée par Youssef El-Khâl et Adonis, a donné l’heure de la modernité arabe et de l’interdépendance de la création poétique au-delà des cultures et des langues. Souvent des peintres, des dramaturges, des musiciens, se sont rapprochés de ces groupes d’écrivains pour témoigner de leur complicité.

10- La poésie doit-elle témoigner de son époque, s‘engager ?

Il arrive que la poésie l’ait fait: en période de guerre, par exemple, et donc de résistance. On sait, en France, l’importance de la poésie de la Résistance, poésie engagée: Aragon, Eluard, Desnos, René Char et d’autres. Le poète peut aussi s’engager dans la défense de causes sociales: la poésie communiste, dans le monde entier et dans la diversité de ses langues, s’est exprimée en termes d’engagement: Maïakovski, Alexandre Blok, les poètes communistes français, les Allemands: Gottfried Benn ou Bertold Brecht, les Arabes: Jawahiri, et d’autres. La poésie arabe contemporaine s’est engagée tour à tour dans la lutte pour l’indépendance contre la présence coloniale, dans les luttes sociales et enfin, avec Mahmoud Darwich et quelques autres, dans la lutte pour la reconnaissance de l’existence du peuple palestinien. Reste que ce n’est jamais la cause qui fait le poète. C’est le poète qui, s’il est engagé par ailleurs, donne à son engagement une dimension hautement poétique. De toute façon, le poète est toujours “engagé” dans l’exploration de la condition humaine qui, elle aussi, sollicite une tension de tout l’être poétique en vue d’une élucidation par le langage du mystère central de l’être, ce « noyau infracassable de nuit» (André Breton).

La Résistance, les Résistances – un peu partout dans le monde – ont eu leurs poètes: Breytenbach, par exemple, lors du grave conflit sud-africain, mais aussi, bien avant cela, Federico Garcia Lorca, au moment de la montée du franquisme en Espagne, et, avant lui encore, aux Etats-Unis, Walt Whitman se battant à voix nue contre le puritanisme ambiant comme le feront après lui, devant l’écrasement par la pesanteur de la société mercantile et industrielle américaine, les poètes de la “Beat Generation”. Le poète est poreux à son temps et il ne peut pas ne pas suivre les inflexions majeures ou les durcissements opaques de l’époque et de la société dans lesquelles il est enfermé. Il est toujours, dans l’histoire, un agent de libération: Maïakovski, par exemple, appelle le socialisme de ses vœux puis, le reconnaissant d’intuition pour ce qu’il est, très vite il s’oppose à lui par ce témoignage tragiquement muet qu’est son suicide. Il arrive que les poètes infléchissent l’époque selon leur propre sentiment de l’avenir: les surréalistes ont inventé une grande partie de la sensibilité de leur temps et ont projeté celui-ci dans le futur.

11- Où en est la poésie aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la poésie est occultée, absentée du cirque littéraire et social. Contrairement au rôle qu’elle a pu jouer au XIXe siècle et dans la première partie du XXe, elle n’a plus vraiment d’impact sur la majorité des lecteurs, notamment dans les sociétés occidentales entièrement orientées par les nécessités de l’efficacité économique et du progrès technique et technologique. Dans des sociétés moins avancées scientifiquement et plus attardées économiquement, la poésie reste une vocation majeure de l’homme, là surtout où il y a cause et problème: le poète a encore un statut social, souvent privilégié, dans les sociétés du Tiers Monde. Reste que la poésie, dans les sociétés occidentales, continue d’être l’exploratrice du monde intérieur de l’homme, du domaine immense qu’est l’inconscient producteur de fulgurations intuitives et d’images et que, chez les poètes les plus exigeants, l’art du poème, dans son inventivité et dans sa rigueur, se dresse comme un rempart contre la détérioration de la langue et sa ruine.

12- Etes-vous pour la traduction de la poésie ?

Oui, à condition:

– premièrement : que la langue de départ et la langue d’accueil appartiennent toutes deux à un même système linguistique, ou à des systèmes ayant, dans l’histoire, connu des proximités et des infiltrations réciproques. Dans tous les autres cas, la poésie traduite ne saurait être qu’une forme d’adaptation.

– deuxièmement: que le traducteur soit lui-même un poète et qu’il connaisse bien la langue d’en face.

Reste que beaucoup de traductions existent qui sont le fait d’érudits ayant une connaissance plus théorique qu’intérieure de la langue étrangère de laquelle ils veulent extraire la matière de leur traduction pour annexer cette dite matière poétique à leur propre langue. S’ils sont très savants et très consciencieux, ils peuvent fabriquer une équivalence du texte original qui peut n’être pas dénuée d’intérêt et qui permettra, de toute façon et au mieux, de “se faire une idée” du poème sollicité.

13- La fréquentation d’une poésie étrangère pousse-t-elle un poète à renouveler sa propre écriture ou au contraire renforce-t-elle son identité ?

L’un et l’autre. La rencontre d’une poésie étrangère (et il faut bien admettre qu’une poésie, pour étrangère qu’elle soit, n’est jamais étrangère à un poète qui, lui aussi, a souvent connu les émotions ou traversé les expériences dont lui parle le poème de l’autre langue), oui, la rencontre d’une poésie étrangère peut pousser un poète, du fait du dépaysement inévitable, à vouloir intégrer à sa propre inspiration certains des éléments de ce dépaysement de façon à accroître le champ de sa propre formulation ou de la conception qu’il se fait de son art personnel. On sait, par exemple, à quel point la rencontre d’Edgar Allan Poe a influencé Baudelaire et Mallarmé, jusque dans le regard qu’ils portaient sur leur poème. Parfois c’est une image “autre” qui incite le poète à inventer une forme inédite d’écriture : les Illuminations rimbaldiennes sont nées partiellement d’une assez mystérieuse expérience anglaise liée sans doute à un type d’illustration picturale, vue ou, plutôt, reconstituée et imaginée. Parfois, souvent, second aspect de la question posée, le poète au contact de la poésie étrangère, sent encore mieux ce qui constitue son identité, son originalité et celles-ci sortent renforcées de ce passage par la création de l’autre.

14- Que vouliez-vous dire quand il vous est arrivé d’écrire « la langue, et singulièrement la langue de la poésie, ancre la dérive spirituelle » ?

Nous nous débattons tous dans notre vie intérieure comme dans un songe. Un mauvais songe où les flux et reflux de la pensée, des émotions, des affects de toute nature s’organisent en nous et sans nous, puis ils se désorganisent à la façon dont se forment et se déforment les nuages. Tout cela nous resterait à la limite indéfinissable ou même indéchiffrable s’il n’était contenu par une possibilité d’aller à l’expression, une tentation de cela que les mystiques considèrent comme le territoire de l’âme de se doter d’une définition, si vague soit-elle, et d’une limite, si évasive soit-elle.

La tentation de langue est tout le temps présente chez l’écrivain, chez le poète, au cœur même de cette imploration continue des objets de l’émotion, objets plus ou moins formés et plus ou moins conscients, vers une formulation plus précise, une fixation et une détermination, vers – en somme – une prise de langue. Pour éviter de parler comme les sémanticiens, je dirai que ces objets-là sont animés de la nostalgie de la langue comme la langue est animée par la nostalgie de les appréhender ou, à tout le moins, de les apprivoiser en vue de les annexer à ses structures propres. J’en reviens à ce que je disais plus haut pour l’exprimer autrement : la poésie est ce qui, dans la langue, a pour fonction de dire avec précision les choses les plus imprécises qui, si elles n’étaient pas formulées poétiquement, risqueraient de rester étrangères à la conscience, non vues, non perçues, négligées, ignorées.

La nature de ces objets nécessairement mentaux ou affectifs dans la mesure où ils sont pris en compte par la subjectivité humaine, fassent-ils parfois de l’ordre du visible, cette nature est éminemment mobile, plus, bien plus que la nature de la langue même, considérée sous l’angle de sa mobilité, de sa fluidité. C’est une question, entre langue fluide et affects impalpables et décentrés, de degrés dans la densité, dans la fixité. La langue est plus structurée que les mouvements de l’esprit ou du cœur. Et c’est en ce sens que l’on peut dire qu’elle capte et fixe, chaque fois que besoin est, la dérive spirituelle.

15- Vos poèmes jouissent d’une grande dimension orale. Entre voix et alphabet, où situez-vous la poésie ?

Il ne faut pas que la parole se referme sur elle-même et sur sa seule dictée interne. je veux dire de la parole qu’il convient qu’elle aille de plus en plus vers les hommes, vers leur écoute. Elle s’exerce à y aller dans la soumission à l’ensemble de ses exigences intériorisées et intériorisantes et c’est peut-être la meilleure façon – pour moi à tout le moins – d’être fidèle au vœu de communication qui est celui de chaque poète. J’ai parlé tout à l’heure de secret. La poésie gère en effet tout ce qui, dans l’homme et dans la langue, constitue le noyau dur de leur secret. Elle est, face aux secrets matériels de l’univers et de la vie que la science tente de percer, celle qui gère tous ces autres secrets dans lesquels nous sommes impliqués. Tout secret sollicite de notre part un questionnement : nous voulons savoir pourquoi et nous voulons savoir le comment. Jusqu’ici la science, les sciences ont répondu, partiellement mais de mieux en mieux, à la question du comment laissant intacte la question du pourquoi. C’est la poésie qui prend en charge cette question et qui, parallèlement à l’institution religieuse que dominent les mêmes préoccupations, mais le plus souvent face à elle ou contre elle, répond à la question posée par une salve d’autres questions. De fait, les religions, les philosophies ont la prétention de répondre au pourquoi, chacune d’entre elles dans son cadre propre, selon ses prémisses et en considération de ses objectifs. La poésie répond à la question en la questionnant, allant jusqu’à dire, question et réponse absolues, à la manière d’Angelus Silesius: «la rose est sans pourquoi», ce qui, évidemment, pose encore plus fondamentalement la question de la rose et celle de son pourquoi. Il n’y a pas de chemin plus déterminatif que celui qui s’ouvre au cœur de l’aporie. «La rose est sans pourquoi » fait exploser atomistiquement le monde et sans nous rallier à une réponse qui nous serait enfin chemin et nous replacerait à tous les carrefours.

La poésie peut être alphabet, elle peut être voix, elle peut passer de l’un à l’autre et vice-versa, elle est, pour l’essentiel, ce rendez-vous en un lieu où s’annulent ses constituants pour faire place nette à sa présence intacte qui éclaire toutes les présences qu’elle a conviées à prendre place dans l’unité qu’elle induit et instaure. Le ciment de cette unité retrouvée est la langue, les mots de la langue, qui savent s’effacer ainsi pour laisser toute la place à ce surgissement vertical qui les intègre et les consume dans sa flamme. Ils ne sont plus alors ni mots, ni sons, ni sens dans le brasillement advenu. Vont-ils disparaître ? Oui et non : il sont là, toujours, mais comme vêtus d’une nouvelle identité, plus généreuse et plus génératrice, plus communicative en tout cas, je veux dire de ces mots qu’ils sont plus parlants. Mallarmé appelle cela, cette assez étrange opération lexicale : « donner un sens plus pur aux mots de la tribu», voulant signifier par là que quand cesse le sens usuel de chaque mot commence pour lui une seconde vie où son vrai sens, lié à tous les autres sens épurés de tous les autres mots, enfin s’éclaire. Il me semble qu’on peut aussi bien réclamer de la poésie, s’agissant de certains mots ou ensembles de mots, rendus idéals ou idéels par une pratique par trop théorique et désincarnante, oui qu’on peut réclamer d’elle qu’elle les restitue à leur vraie nature, à leur splendide impureté originelle. C’est en tout cas, plusieurs fois énoncée par moi ici ou là, l’une des ambitions de ma poésie dans sa traversée de l’épaisseur. A mon point de vue, c’est dans la traversée inévitable de cette épaisseur que gît le secret de la transparence de la langue – si transparence au bout du compte il y a –, et c’est cette transparence durement acquise qui serait, dans le monde et dans l’homme, l’effet par diffraction de ce que nous appelons, à défaut de mieux, la poésie. Je ne sais pas si les antiques bardes arabes, les poètes de la djahiliya –, autrement dit “l’âge de l’ignorance”, celui qui a précédé la venue de Muhammad – auraient partagé mon analyse; de toute façon, ce n’étaient pas des analystes. Les hommes de ce temps-là, nous sommes au VIIe siècle de l’ère chrétienne, ont inventé un mot imaginaire, al-khounfouchâr, pour dire, en profil négatif ; la nommant ainsi arbitrairement, une fleur qui n’existe pas : «L’absente de tout bouquet» en quelque sorte, mallarméenne avant la lettre, mauvaisement mallarméenne puisque par elle se nomme une entité inopérante et parasitaire. Je rêve à cette mauvaise fleur, mauvaise d’exister dans un monde ou seul le réel compte, comme – semblable au ptyx qui porte et assume à lui seul tout son poids de vérité, sans autre référence, pour être et se manifester à la façon d’un Graal, que son évidence interne – comme, dis-je, à ce lieu intermédiaire entre le monde et la langue où viennent, par le fait de notre distraction coutumière, se réfugier toutes les absences provoquées que la langue de poésie réveillera en les restituant, fût-ce de façon fugitive, à l’éclat de l’être – étant enfin de l’être, par leur seule nomination heureuse et juste, – heureuse parce que juste. C’est là un fugitif qui se poursuit dans son signe inaltéré dans la parole, un éphémère qui persiste et signe ainsi la justification de son ensoleillement advenu. «L’éclair me dure», dit René Char.

16- Jâhiz, le célèbre écrivain arabe du VIII/IX° siècle, parlait de la poésie comme d’un instinct. Seriez-vous d’accord avec lui ?

Je ne saurais admettre aujourd’hui, après qu’a été si bien exploré, par le structuralisme notamment, le lien entre la poésie et les techniques du langage, qu’on puisse encore parler de la poésie comme d’un instinct ou d’une nature première. Je ne cesserai pas de le dire: la poésie est d’abord une communication verbale, un aboutissement de tout le substrat “intérieur” – flux des affects, interrogations existentielles ou philosophiques, que sais-je ? – dans une constellation langagière où c’est, en effet, la langue le lieu de l’impact, la source de l’émotion transmise. Cela dit, ayant rapidement éclairci ce point et rendu à la mise en forme dans la langue l’hommage qu’elle mérite, je maintiens également et j’affirme qu’il n’y a pas de poésie qui ne soit pas, dans un abord de son abord, une expérience et une prise de conscience directe, par l’intuition, d’un rapport éventuel entre l’expérience vécue et la nécessité de son élucidation pour en dégager le signe. L’expérience vécue, porteuse de ce signe enfoui dans les plis et replis de sa profondeur, est inévitablement accordée à la solitude de celui qui la subit et qui l’assume. Reste que celui-ci a le sentiment que ce qui est vécu par lui, dans l’exaspération de sa solitude, est communicable parce qu’au niveau où cela est vécu se trouve la nappe phréatique des émotions et des significations où tous viennent puiser. Dégager dès lors le signe qui traduit et enferme cette expérience devient un acte accompli au nom de tous et, dirais-je – empruntant le langage théologique mais dans un sens que je veux garder aussi laïque que possible – par l’une des formes les plus mystérieuses de la compassion. «Ce que je vis, dit le poète, vous l’avez vécu vous-même, ou bien vous le vivrez un jour, ou bien vous êtes aptes à le vivre: je ne m’exprime, puisque j’ai l’audace de m’exprimer, que pour servir, par ma langue, de révélateur d’une situation humaine tout à la fois spécifique et générale. J’ai, pour le dire, un certain pouvoir sur des mots qui vous appartiennent autant qu’à moi et c’est la raison pour laquelle il convient que je vous restitue ces mots qui sont notre “bien partagé”, qui sont notre malaise et notre mal, eux aussi partagés». C’est dans ce sens qu’il faut comprendre, très au-delà de sa portée éthique, l’injonction de Baudelaire au lecteur – «mon semblable, mon frère» – dès le seuil des Fleurs du Mal, dont nous célébrons cette année le 150ème anniversaire de la publication. C’est en ce sens aussi que je comprends, de Pierre Jean Jouve, ce poème où il évoque les langes de son enfance portant brodée la lettre P «qui signifie», dit-il, «Pitié pour tout le monde». L’“instinct” du poète est là sans doute, essentiellement là: dans l’affinement d’une sensibilité qui, quoique étant propre à ce poète, – fût-elle bridée et tragiquement introvertie comme chez Artaud par exemple, et gesticulante, et imprécatoire –, n’en est pas moins une ouverture vers les autres et une façon de le ramener à soi (le soi du poète), à soi (leur soi propre: ainsi tendrement illuminé ou bousculé brutalement). Le poète est celui qui mime – singe pour les uns, admirable médiateur pour les autres – la tragédie inimitable de chacun ou, moins tragiquement, l’entrée de chacun dans le rayonnement de la vie – avec ses plus humbles objets— et de l’être.

17- En vous lisant, la poésie nous semble comme une sorte de passage : de l’oralité à l’écriture, de l’évidence à l’improvisation, à la réflexion et à la contemplation…