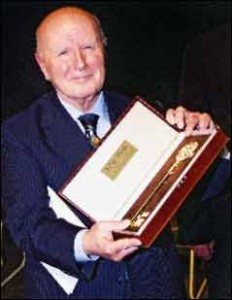

Mercredi 20 octobre 2004

Salah Stétié

a été fait Commandeur

dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur

La remise de la cravate s’est déroulée Place Beauvau

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales,

Dominique de Villepin

a présidé la cérémonie

Le discours du Ministre

Cher Salah, mon ami,

Un jour, pendant la guerre du Liban, tu es sorti sous une pluie de bombes assourdissantes chercher un chat pour le sauver.

D’où venait-il, ce chat ? D’Égypte, de Perse, d’Abyssinie ? Venait-il du Levant ? Que faisait-il avant que la fureur des armes n’interrompe son sommeil ? Dormait-il à l’ombre d’un cèdre, d’une jeune fille ou d’un citronnier en fleurs, dans un coin de Beyrouth, de Tyr ou de Byblos ?

Comme ce chat qui s’avance, porteur d’une musique silencieuse, tu es une énigme. Comme ce chat, tu gardes jalousement ton mystère : à travers toi parle le temps, car ton regard traverse le monde et ses métamorphoses.

Je ne pourrai pas plus percer ce mystère que celui des arbres, des puits, des femmes, des mille âmes de ton pays. Pourtant tant de choses nous lient, depuis que nous nous sommes croisés pour la première fois : toi Ambassadeur au Maroc et moi simple conseiller à l’Ambassade de France à Washington.

***

1. Déjà la poésie nous avait reliés de ses amarres mystérieuses ;

– La poésie, tu l’as côtoyée de bonne heure :

A l’Ecole supérieure des lettres de Beyrouth, où tu as reçu l’enseignement d’un professeur exceptionnel, Gabriel Bounoure. Il n’était pas un Français du Liban, mais comme tu l’as dis, un « Occidental asiatisé ». Ta fierté n’est pas feinte, lorsque tu écris qu’il aida tes « premiers pas dans la broussaille intellectuelle »,consolidant ton avancée de « ses conseils à la fois rigoureux et discrets »,accompagnant « de toute son amitié généreuse tes premières écritures. »

Nourri de Nerval et de Rimbaud, proche de Massignon, Bounoure avait aussi le goût très sûr, lui qui signala le premier, dès 1930, l’importance de Michaux.

Soucieux de lui témoigner ta reconnaissance, tu publias son livre Marelles sur le parvis, où l’on trouve des pages lumineuses à la fois sur le silence de Rimbaud, sur Jouve, sur Michaux, sur Char, sur Jabès. Alors Bounoure put écrire à ton propos :

« qui résisterait à Salah Stétié ? Aucun certes de ceux qui le connaissent, qui aiment en lui (sa) double ardeur (…) »

– Comment définir cette double ardeur ?

C’est d’abord une conviction : le monde est tel qu’on veut le formuler et le reformuler. C’est un principe de transformation, qui fait de l’ordinaire une merveille, de la blessure un guide, de la tristesse une joie souterraine.

Cette ardeur, c’est aussi, dis-tu, « cette passion de Dieu qui se levait en toi », cette « dévastation créatrice, au spectacle des cimetières musulmans alignant leurs stèles titubantes, « châteaux dérisoires », comme des apparences de destin. »

Cette ardeur est donc un aller-retour continuel vers un lieu de retraite intérieur, un « lieu sans figure », un Domaine sans Nom ; un aller-retour vers un « exil rapatriant », que tu évoques dans ton dernier livre d’entretiens Fils de la Parole, comme s’il fallait se quitter pour mieux se trouver. De cette retraite, de cette émotion primitive que tu éprouvas lors de ton premier voyage à Alep, à l’âge de dix-sept ou dix-huit ans, il en demeure peut-être des traces.

– Mais l’exil ne doit pas faire oublier une autre dimension fondamentale de ta poésie : tu es veilleur mais aussi passeur. Un passeur entre les mondes imaginaires et le monde réel bien sûr, mais un passeur aussi au cœur de notre monde déchiré, soucieux de la quête, des rives intérieures aux rives d’aujourd’hui, sous toutes les latitudes du monde. Ponts, porches, seuils, passerelles te sont familiers, lieu de passage, de rencontre, de retrouvailles.

Nourri du voisinage et du dialogue avec tous « ces horribles travailleurs » qui t’ont précédé, tu es au croisement de plusieurs lignées de poètes : celle d’Apollinaire, le « flâneur des deux rives », traversant les ponts de Paris ; celle de Rimbaud et des voyageurs impénitents ; celle d’Ibn Arabi, pour qui le monde est suspendu aux lèvres du « respir divin » ; celle des poètes soufis, insatiables voleurs du feu céleste ; celle de bien d’autres encore, tous inscrits dans cette « dynamique du spirituel » dont tu parles.

– Tes rives à toi sont d’abord celles de la Méditerranée :

Toute ta poésie s’y joue. Qu’a été, en effet, cette mer, depuis les aventures d’Ulysse, sinon un lieu de passage, celui que tu as traversé tant et tant de fois ?

Tu n’as pas l’allure d’un flâneur, même si tu aimes la promenade. Tu es trop tendu vers l’œuvre qui reste perpétuellement à accomplir. Je partage avec toi cette veille alerte et assidue, cette insatisfaction de l’acquis.

Mais quelle est ta Méditerranée, toi qui constatais il y a plus de trente ans déjà : « Aujourd’hui, la Méditerranée a mal » ?

Ta Méditerranée est d’abord souffrance de chair : elle est en proie à des fièvres, à des délires, elle s’agite dans « ses draps de mauvais rêve (…) maculés d’excréments et de sang. » ; elle souffre aussi moralement : elle est en proie à ses démons qu’avant le christianisme et l’Islam, les anciens Grecs avaient représentés comme des monstres et comme autant de figures propres à inspirer la peur. Rappelez-vous, sembles-tu nous dire, et tu les nommes, ces figures de cauchemar : « Méduse, Circé, Cyclope ». Rappelez-vous Osiris déchiqueté, Orphée démembré. Cette souffrance, c’est celle encore d’Antigone emmurée vivante, à laquelle tu es très attaché, car elle est « celle qui ne consent pas, et qui parle », celle qui a le courage de dire non ! « à tous les pouvoirs, à toutes les séductions. » Cette souffrance, c’est enfin celle des monstres modernes, des machines, venues du Nord : tu penses aux grands régimes totalitaires que furent le nazisme, le fascisme italien, et les communismes ; tu penses à l’Espagne de l’Inquisition, à ces « quelques cavaliers hirsutes jaillis du désert arabique qui établirent, en quelques décennies, l’un des empires les plus orgueilleux qui soit ».

« Mare conclusum », ta Méditerranée est aussi tentation de la clôture ou du repli, de l’enlacement ou de l’enfermement. De manière visible ou déguisée, n’est-ce pas tout son mouvement même ? « La Méditerranée, écris-tu, est avant tout, par chacune de ses villes, une cité fortifiée » : Tyr, Sidon, Carthage, plus tard Venise ou Florence, plus tard encore, Alger. C’est la figure de Créon, par opposition à celle d’Ulysse : Créon a connu la cité comme un bloc, Thèbes en Béotie avec ses sept portes fermées.

Enfin, ta Méditerranée est le lieu des ruptures avec, en particulier, la redoutable situation créée par la multiplication et la fermeture des frontières, de la Yougoslavie éclatée, à l’île de Chypre coupée en deux, et jusqu’à Israël et la Palestine, en proie à cette « pluie de feu » qui résonne, par ton verbe, en chacun de nous.

2. A travers la poésie, tu exprimes tout ton amour de la langue, ton amour de France, comme un port choisi.

– Toutes tes œuvres, tu les as écrites en français.

De là, elles ont été traduites dans le monde entier. Et pourtant, nombreux sont les berceaux de ta langue poétique, et si « difficile » est « ton identité », comme tu l’exprimes dans Fils de la Parole.

Tu as choisi la langue française parce qu’elle contient, comme la poésie, cette part d’universel, qui unit et réconcilie les hommes à travers le monde. Pour cela, en 1995, à l’unanimité, l’Académie française t’a décerné le prestigieux Grand Prix de la Francophonie pour l’ensemble de ton œuvre.

– Ce choix de la langue française, c’est aussi le choix d’un questionnement. Tu es un poète libanais de langue française, un poète de langue arabe qui écrit en français. Un poète français qui pense les métamorphoses du monde et le voyage dans la langue dans sa quête de l’autre.

Tu es aujourd’hui Français comme tu es Libanais. Tu es né à Beyrouth le 28 décembre 1929 et tu vis dans les Yvelines. Le Liban de tes origines était sous protectorat français et l’accès à notre langue n’avait rien d’un accident dans ce pays francophile et pour une part francophone.

« Je suis Arabe et je tiens à mon arabité. Qui est la forme la plus profonde de mon identité, matrice originelle en quelque sorte », confiais-tu en 2001. Tu y rappelles aussi que tes parents étaient de vieille souche beyrouthine, que ta mère s’appelait Raïfé et ton père Mahmoud. Mais ce père poète, linguiste et grammairien, qui aimait passionnément sa langue, t’a placé, dès l’âge de quatre ans, « entre les mains d’une autre nourrice qui te deviendra mère », cette langue française que tu ne devais jamais quitter.

– « Peut-on imaginer univers plus différents que ceux de la langue arabe et du français ? », demande Yves Bonnefoy, dans sa préface de ton Fièvre et guérison de l’icône. Il répond aussitôt : « C’est pourtant sur ce pont à l’évidence vertigineux qui mène de l’un à l’autre que Salah Stétié s’est risqué ; et comme en poésie il ne s’agit pas de rester, tel un touriste de la parole, au plan superficiel, c’est l’œuvre poétique qui attestera qu’il est pour le moins parvenu à bon port. »

– Oui, passeur de poésie, passeur en poésie, tu es aussi, dans ta défense de la francophonie et ton amour de la langue arabe originelle, un passeur entre les langues et entre les cultures.

Il n’est, grâce à ton œuvre et à ton engagement public, plus de mer ou de terre infranchissable : tu construis les passerelles de la paix et tu ouvres les chemins de l’unité.

Car la vraie langue ne se complait pas à elle-même dans une recherche parnassienne de la beauté parfaite mais stérile ; non, la vraie langue, qu’elle soit poésie ou francophonie, est porteuse de sens, porteuse d’un message au monde, d’une voix singulière et forte au milieu du bruit et du chaos.

La vraie langue est celle qui révèle et qui donne la vie, c’est toujours celle de l’autre, celle du partage et de l’ailleurs.

3. Ce qui t’habite, ce qui te hante depuis toujours, c’est au fond ce grand rêve de partage et de réconciliation.

– C’est la soif de ces autres mondes que ton œuvre fait danser ensemble, le Ponant et le Levant, l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud. Ce goût de la réconciliation est le pivot qui relie tes deux vies :

celle d’écrivain et de poète, avec une exigence permanente de questionnement et de renouvellement ;

et celle du diplomate, du conseiller culturel à Paris au délégué du Liban à l’UNESCO, de l’ambassadeur du Liban au Maroc et aux Pays-Bas jusqu’à Secrétaire Général des Affaires étrangères, ardent représentant d’un pays meurtri, en guerre, que d’aucuns croyaient mort sous un déluge de feu.

– Affermie et agrandie par notre amitié, cette même passion de la rencontre est aussi mon étoile, des Affaires Etrangères à ce ministère de l’Intérieur, qui est aussi celui des Cultes.

Chacun sur notre route, nous servons ce dialogue au sein de la communauté internationale, de part et d’autre de la Méditerranée, pour encourager la compréhension mutuelle entre toutes les origines, toutes les religions, entre le monde arabe et l’Europe ;

Ici, je veux travailler sans relâche, avec les musulmans de France, à la construction d’un Islam de paix au sein de la République ;

Ici, je veux enraciner dans la terre de notre pays « l’arbre entier » de l’Islam, pour reprendre une image que tu utilises dans Fils de la Parole : l’arbre de vie, à l’opposé du bois mort des intégrismes et des fondamentalismes qui veulent couper les feuilles et les fruits de la tolérance et du respect de l’autre.

– Ta soif, cher Salah, est celle du voyageur. Tes bagages sont tes œuvres, et l’ancien diplomate s’est transformé en un ambassadeur de la culture admiré dans le monde entier, dans la tradition de Claudel, Saint-John Perse, ou encore Octavio Paz ou Pablo Neruda.

– Mais le monde que tu parcours n’est pas seulement celui que l’on croit, celui que l’on voit. Il s’agit d’un monde nouveau. Ce n’est plus l’arrière-monde, ce pays lointain des dieux dont parlaient les Anciens, c’est davantage un « avant-monde », celui qui se donne à explorer, à élargir, à inventer.

Les frontières sont nouvelles : à l’intérieur et au dehors de chacun de nous, elles bougent et reculent sans cesse, grâce à la recherche de l’art et au tissage patient de la paix.

Les cultures y sont exaltées, dans toute leur richesse et toutes leurs différences : les artistes sont les artisans privilégiés d’un nouveau dialogue fécond. C’est le sens de l’Ouvraison, ce mot que tu as forgé pour désigner la pleine ouverture des esprits et des cœurs vers « les idées, les hommes, les imaginaires et les choses. »

Ce nouveau monde est aussi en questionnement perpétuel, avec un sentiment de fièvre, qui accompagne tous ceux qui le questionnent, toi le premier :

Ce sentiment domine dans ton dernier recueil Brise et attestation du réel. Tu écris que « Pourtant un mot ne m’a jamais quitté, le motbrûlure »,

Mais la brûlure, tu le dis dans L’autre côté brûlé du très pur, constitue aussi une chance, la condition même de l’existence vraie. C’est le monde ancien qui se consume pour renaître, apaisé, de ses décombres et de ses cendres.

– Telle est la beauté aux mille visages, aux mille apports, aux mille chemins, aux mille prières, que tu rêves de réinventer et à laquelle tu nous invites.

– Tu as toi-même pris plusieurs visages, connu plusieurs vies en une arabesque ininterrompue, des braises de la terre meurtrie du Liban au havre de paix d’Honoré d’Urfé que tu habites aujourd’hui. De ces braises, de ce feu, tu fais renaître un monde toujours vierge.

***

Je souhaite, cher Salah, comme tous ceux présents ici, pouvoir t’accompagner encore longtemps sur les chemins de cette autre civilisation, celle de l’homme retrouvé, de l’homme pacifié, de l’homme réconcilié avec lui-même, dans l’unité profonde des peuples.

Salah Stétié, au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons Commandeur de la Légion d’Honneur.

Le discours de Salah Stétié

Ce n’est pas rien que d’être élevé à la dignité de Commandeur de la Légion d’Honneur, ordre prestigieux s’il en est, et ce n’est pas rien non plus que de recevoir les insignes de cet ordre de ta main. Main de faiseur d’Histoire, main raffinée d’écrivain et de poète. Toi, l’historien de Napoléon Bonaparte, voilà que tu fais d’un lointain Libanais, à travers l’espace et le temps, un compagnon de l’homme fabuleux qui rêva l’Orient, autrement mais avec la même intensité que le fera plus tard, trois quarts de siècle plus tard, un autre souverain du domaine français, notre Arthur Rimbaud, lui aussi conquérant vaincu, lui aussi triomphant. À l’un et à l’autre de ces héros, tu as su, Dominique, consacrer des pages magistrales dont il ressort qu’au-dessus de l’action, « ce cher point du monde », et la rythmant, il y a toujours une initiative forte, une détermination impeccable, celle de l’esprit et que, trace éblouissante laissée par le passage de l’esprit, c’est la légende qui prend le relais de l’homme. Toi et moi, cher Dominique, moi à la poupe et déjà en-allé, toi en avant et à la proue, plein d’énergie, « de clés et de charmes » – pour reprendre une expression de Gabriel Bounoure – nous avons, parmi d’autres, une ultime référence commune, illustre référence elle aussi, celle d’un maître de liberté et de grandeur, un homme qui m’a fait l’honneur de me serrer quelquefois la main: le Général de Gaulle. Et c’est parce que je me suis toujours fait une « certaine idée de la France » et, par dérivation, une certaine idée de mon pays d’origine, le Liban, que j’ai choisi il y a une douzaine d’années, de vivre en France, mon autre pays.

Vivre en France, c’est vivre dans la langue française. C’est vivre dans les valeurs et les virus de cette langue que j’aurai aimée comme on aime une personne vivante, – ce qu’elle est. Personne vivante, personne aimée et que j’aurai servie toute ma vie autant que j’aurai pu, chaque fois que j’aurai pu, partout où j’aurai pu, avec la conviction et l’énergie que seul donne l’amour. Il y aurait mille raisons pour justifier cet amour dans le cœur du Libanais que je suis, de l’Arabe que je suis, et dans l’intelligence de ce cœur. Je ferai fi pour cette fois de ces raisons, trop longues à énumérer. Mon œuvre d’essayiste et de poète témoigne assez, me semble-t-il, de ces dites raisons, que ce fût directement ou indirectement, oui, tout chez moi, et dans mes écrits, dit avec décision les raisons de ma prise de chair en langue française. Pour cette langue et sa légitimité, je me suis battu aussi comme Ambassadeur auprès d’organisations internationales et de comités intergouvernementaux envahis par l’anglo-américain. C’est à une déraison que je ferai appel aujourd’hui pour signifier le mystère d’une relation de cette qualité. Chacun se souvient de la justification avancée par Montaigne pour tenter d’expliquer son attachement profond à son ami La Boétie qui venait de mourir : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi », dit-il. Raison majeure, déraison majeure: je dirai de la langue française, celle de Racine, de Pascal, de Baudelaire, de Mallarmé, de Gide, de Proust, de Guillaume Apollinaire, d’André Breton et de quelques autres: « Parce que c’est elle, parce que c’est moi ».

Si, une raison pourtant d’aimer, de préférer la langue française, puissante raison et dont il me faut témoigner ici, devant vous, hautement. J’ai dit que, Libanais, j’étais Arabe, fils donc, à travers le signe méditerranéen, d’une grande culture, d’une grande langue, d’une grande civilisation, de l’intuition d’une sacralité spécifique et d’une quête spécifique du sens, et qui n’ont rien à voir, que chacun en soit convaincu, avec les terribles dérives que l’on sait. Je témoigne que la langue française que j’ai fait mienne n’a jamais blessé mes racines, n’a jamais empêché ni interdit en moi l’embranchement originel, m’a au contraire aidé à formuler ce que j’étais, ce que je suis, allant jusqu’à exiger de moi de ne pas me dévoyer en cours de route, de ne jamais perdre le contact avec mon premier terreau. Telle est la vocation humaine et humaniste de cette langue qu’elle serait prête à privilégier l’étranger si son étrangeté n’est pas de mutilation mais d’apport et d’enrichissement réciproques. Je suis, en langue française, un Arabe, et libre de l’être. Existe-t-il de francophones heureux? J’en suis un.

Ai-je été trop long? Vous me le pardonnerez. Il fallait que je vous dise tout cela qui fait lourd le cœur comme fruit de plein soleil. Et maintenant, à cause de cet excès de soleil, et tout en vous remerciant d’être là, je vais m’abriter sous mes lauriers devenus pour la circonstance ombreux et merveilleusement amicaux.

Salah Stétié